为深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,引导一年级学生深入认识求是精神、凝聚思想共识、明晰青年担当,求是学院开展“求是精神与我”圆桌沙龙系列活动,深入研讨求是精神在国家繁荣、学校建设、科学研究、个人发展等维度的现实价值和青年行动,在倾囊相授的师长分享、畅所欲言的释疑解惑中,启迪求是思想、扎牢铸魂根基。

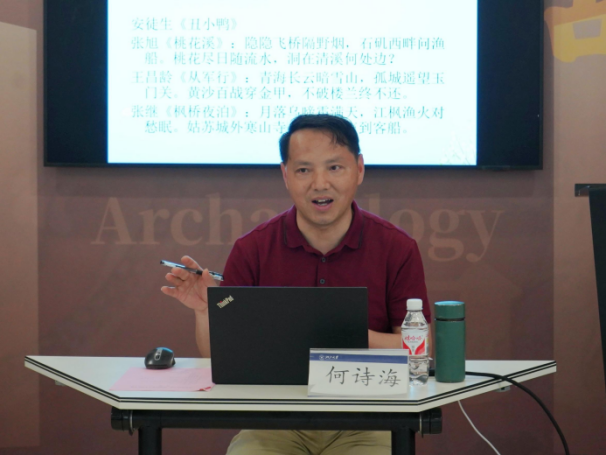

2025年5月16日,“求是精神与我”圆桌沙龙之文学院专场在青溪3舍002主题空间举行。浙江大学文学院副院长、求是特聘教授、博士生导师何诗海老师与11位来自汉语言文学和古典文献学专业的同学共同交流。文学院教育教学办公室主任郭昊老师、求是学院丹青学园分团委书记郑玲玲老师、学园辅导员景菖皓老师参与。活动由求是学院丹青学园副主任肖剑老师主持。

何诗海老师以“求是精神与问题意识”为主题与各位同学开展分享交流。何老师从浙江大学校歌谈起,阐释“求是”精神的源流与内涵。“求是”一词出自《汉书·河间献王传》中的“实事求是”,自汉代典籍、宋明理学、清代考据学、洋务运动直至“求是书院”的创立,这一精神始终贯穿中华文明的发展脉络,体现出“尊重规律、追求真理”的价值追求。随后,何老师结合“农村包围城市”理论、十一届三中全会、“真理标准”大讨论等中国共产党重要历史事件,讲述党如何坚持“实事求是”的基本原则,引领中国走出动荡、走向改革开放与持续发展。在学习方面,何老师从经典文学中的争议谈起,提醒同学们“尽信书不如无书”,强调学习应坚持求真精神,反对教条主义,培养批判性思维和问题意识。

交流环节中,同学们结合自己的学习和生活,围绕“求是精神”提出了自己的见解和想法,并且向老师提出了自己在学习、读书中遇到的问题。面对“研究成果被前人覆盖”的焦虑,何老师指出,探索本身带来的思维提升才是最宝贵的收获;针对“AI时代的守正与创新”,他强调AI无法替代人类的情感与精神,文明传承依赖深度内容,勉励同学多读经典,夯实专业基础;关于“个人追求与社会评价标准的冲突”,他建议同学们坚守兴趣所在,从中获得真正的成就感。

最后,何诗海老师对本次活动进行了总结。他勉励同学们在大学这一相对自由的阶段中保持独立思考,拓展视野,锤炼思维能力。同时,要在纷繁复杂的选择中坚定内心,明确人生方向,并为之不懈努力。

最后,何诗海老师为参会同学准备了推荐书籍《国学概论》,并向学生代表赠书,学生代表也向何老师献花表示感谢,“求是精神与我”圆桌沙龙活动之文学院专场也在师生合影中圆满结束。

同学们的感悟

何老师从校歌切入诠释“求是”精神,让我意识到那些研读经典时的心潮激荡,恰是校训在血脉中的绵延。分享自己挣脱内卷焦虑、锚定“固本拓新”方向的心路时,老师颔首间传递的认可,令我顿悟求是精神不仅是治学方针,更是穿透成长迷雾的明灯,“在我们主动选择与拥抱时代时,依旧需要把握好文化的内在精神和人文关怀。”通过这场沙龙,我终懂得,跨学科探索不应该是根基的动摇,而是文化的创造性转化。求是精神不是在故纸堆里,而在每次叩问初心的抉择中。当AI批量生产论文时,我仍愿守护甲骨裂纹里震颤千年的文化温度。

——人文科学试验班2401班 谭俊哲

通过这次沙龙,我更加深刻地理解了浙江大学求是精神的内涵。何老师通过生动的例子展示了在本专业学习和学术研究中应当如何践行求是精神,这给了我许多启发和思考。在交流环节,我结合自己的经历提了两个问题,得到了老师丰富的建议,老师与其他同学的交流也使我收获颇丰。这次活动使我再次调整了自己的学习方法和心态,尤其珍贵的是,我又一次体会到了学术研究的意义与魅力,更加坚定了自己的热爱。这种探究求索的求是精神将一直指引我面对学术、面对世界、面对自我,坚定踏实地走向我的心之所向。

——人文科学试验班2405班 郭芷辰

在本次沙龙活动中,何老师和我们深入交流了求是精神的内涵以及怎样在专业学习的过程中践行求是精神。竺可桢老先生曾将“科学精神”解读为“只问是非,不计利害”,这句话深深触动了我,也启发了我的思考。对汉语言文学这样的学科来说,很难分出绝对的是非对错,就算我们严格秉持着求是求真的精神去探索研究,最终求得的也不一定是真正的“是”和“真”。对于我这方面的困惑,何老师告诉我可以将意义的落脚点放在自己“琢磨”过程中所获得的思维提升和精神愉悦上。